Des noyaux à la carte

Les noyaux à halos

Les noyaux les plus légers possèdent des propriétés étonnantes, c’est le cas des noyaux à halos comme le Lithium 11 ou le Béryllium 14. Ces noyaux comportent un halo formé d’un ou plusieurs neutrons, qui se trouvent à une distance importante du reste du noyau.

Cela se caractérise alors par une extension spatiale du noyau anormalement grande. Ainsi, le noyau de Lithium 11 à un rayon équivalent à celui de l’Uranium, qui possède 20 fois plus de protons et neutrons !

Voici une représentation de noyau de Lithium 11 (à droite) avec un cœur formé de 9 nucléons (Lithium 9) et un halo externe composé de 2 nucléons célibataires.

Ces 2 neutrons occupent l’espace indiqué par le halo et définit la dimension du noyau. Ce système est remarquable à plus d’un titre ; Il constitue en effet un système dit « Borroméen« , c’est-à-dire formé de 3 corps en itérations (les 2 neutrons plus le cœur) alors que le système formé de seulement 2 des éléments n’est pas stable (le Lithium 10 n’existe pas et le neutron non plus).

C’est un exemple pratiquement unique en physique d’une telle propriété et explique pourquoi les physiciens s’y intéressent beaucoup.

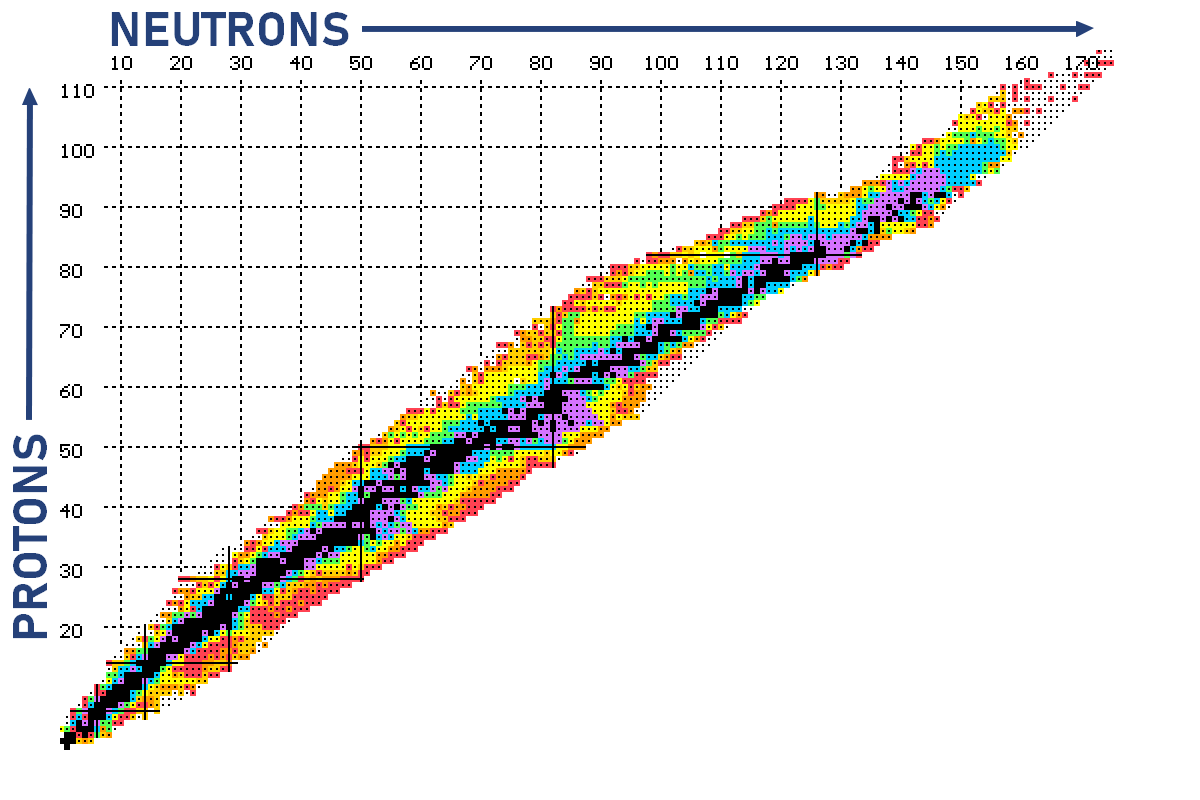

CARTE DES NOYAUX INTERACTIVE

| Cliquez sur les épingles pour plus de détails |

On pense désormais avoir atteint la limite en nombre de protons et neutrons des noyaux. On a pu ainsi fabriquer des noyaux comme le Nickel 48 ou l’Etain 100, qui ont respectivement 8 et 12 neutrons de moins que les noyaux de Nickel et d’Etain que l’on trouve dans la nature ! Encore plus fort, on arrive à synthétiser (en très faible quantité), des noyaux dont la masse avoisine les 300 nucléons soit 25% de plus que l’Uranium…

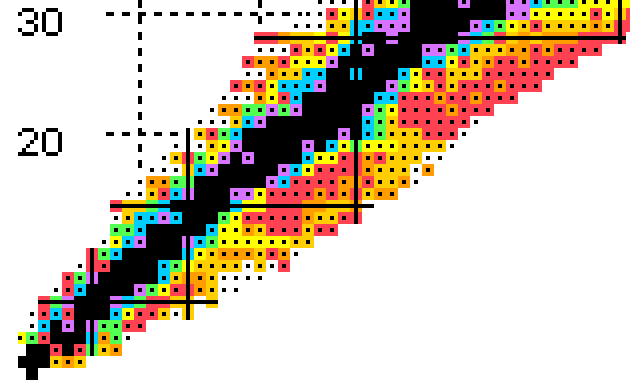

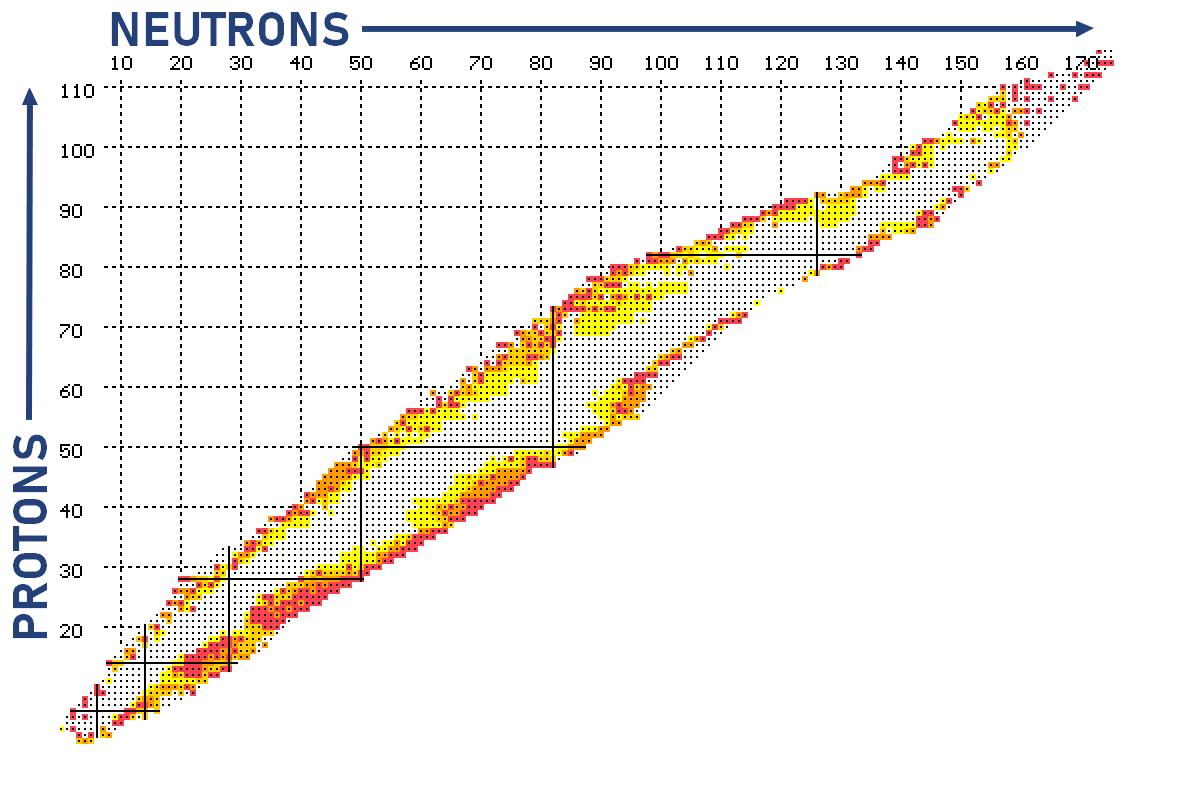

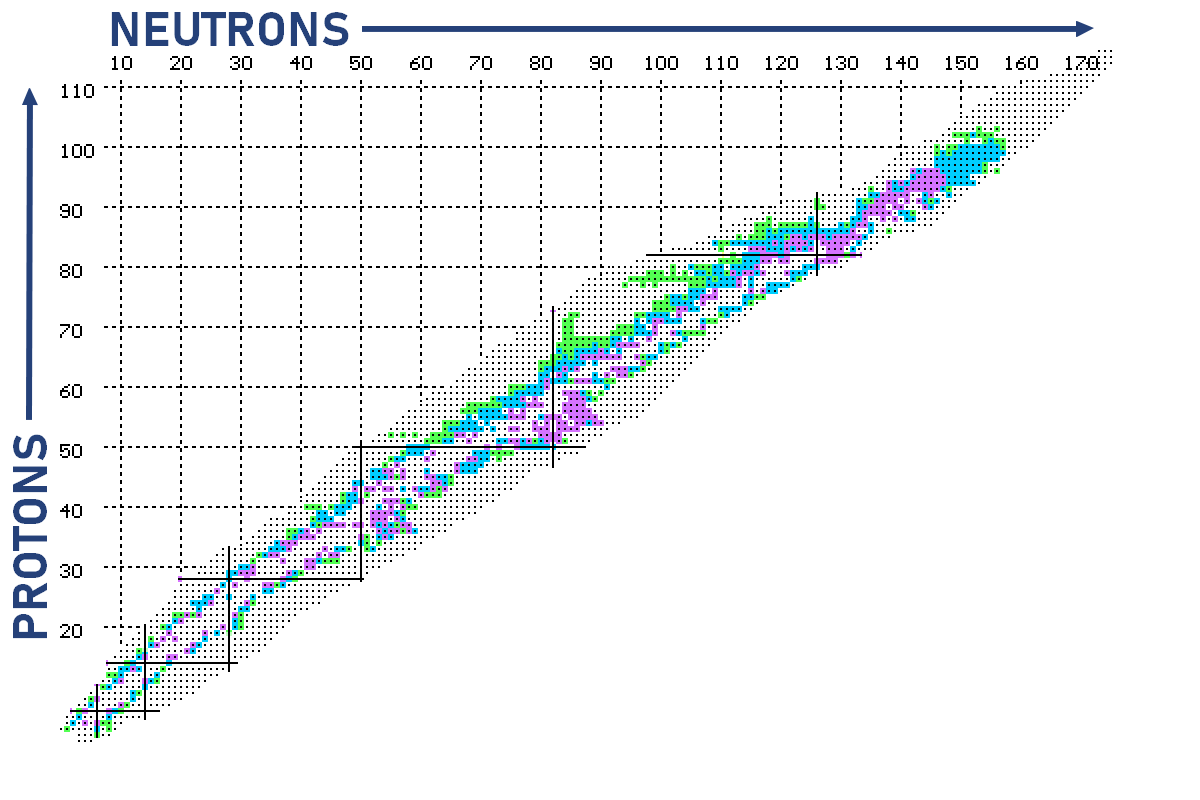

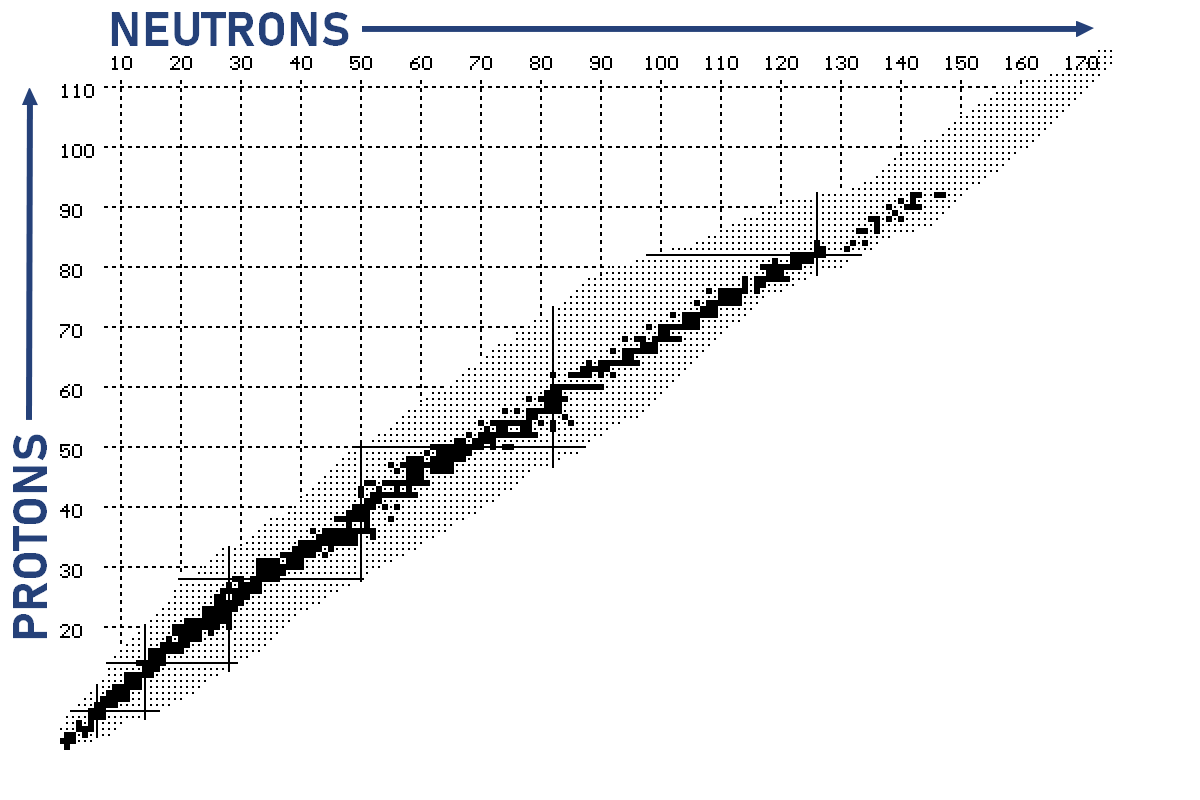

Carte des noyaux entre 1969 et 1995

Carte des noyaux entre 1969 et 1995

L’avènement des premiers accélérateurs de particules (invention de l’accélérateur linéaire, puis du cyclotron), dans les années 50 permet alors d’explorer et de synthétiser des noyaux toujours plus instables ; c’est le début de la spectroscopie nucléaire.

Carte des noyaux entre 1941 et 1968

Carte des noyaux entre 1941 et 1968

L’étude des noyaux aboutit rapidement à la création (synthèse) en laboratoire de nouveaux noyaux, qui sont radioactifs. C’est le cas, par exemple, de l’Aluminium 34, découvert par Frédéric et Irène Joliot-Curie à la fin des années 30 (découverte du 1er élément radioactif artificiel)

Carte des noyaux avant 1940

Carte des noyaux avant 1940

Avant 1940, seuls les noyaux ayant une longue durée de vie sont connus. Ils forment la famille des noyaux stables ou quasi-stables (métastables) ; leur durée de vie va de quelques années (Carbone 14) à l’infini (noyaux stables).

Les noyaux stables

LPC Caen

LABORATOIRE DE PHYSIQUE CORPUSCULAIRE | CAEN

Contact

- communication@lpccaen.in2p3.fr

- (+33) 2 31 45 25 00

- 6 Bld Maréchal Juin, 14050 CAEN CEDEX